クルマ漬けの毎日から

2016.07.27

Brexit:離脱を選んだ英国

When we learn the UK has voted to leave the EU

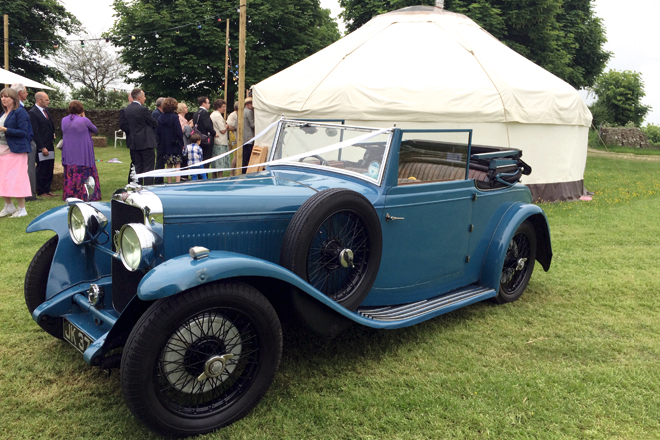

コッツウォルズで行われたとても素晴らしい結婚式に参列した。この式では、1930年代半ばの美しいアルビスがウェディングカーとして登場し、場を盛り上げた。このアルビスは花嫁の一族が長年所有してきたクルマで、花嫁の両親の結婚式でもやはりウェディングカーとして登場した。

特別なクルマを一族で長く所有するという考え方が、私はとても好きだ。同僚のアンドリュー・フランケルは、父親が買ったランドローバー・シリーズIIIを今も持っている。

このシリーズIIIはアンドリューと彼の兄弟がクルマの運転を習っていた時には、道路沿いの溝に落ちた時にも彼らを怪我から守った。アンドリューの父親はその後ずっとこのクルマを手放さなかった。私はまだそういうクルマを見つけていない。普通、クルマを持ち続けるには満足感や信頼性といったものが必要になるが、そういったことに関係なく手元に置いておけるクルマがまだ見つかっていないのだ。わが家のシトロエン・ベルランゴは将来そういうクルマになるかもしれないが、ベルランゴの所有年数はこの夏でまだ13年目を迎えたにすぎない。

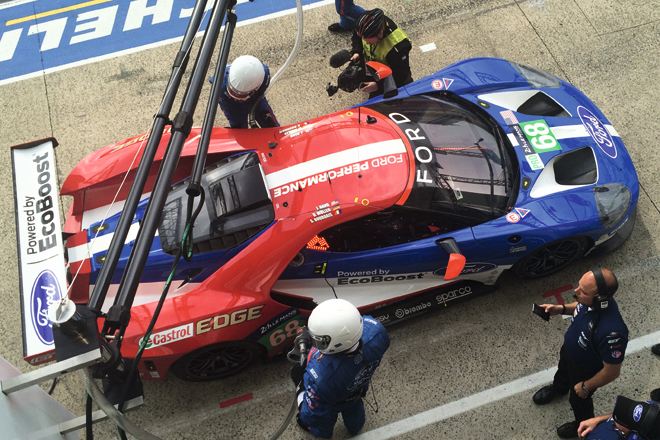

今日は記念すべき日になった。ヘンリー・フォードに会ったのだ。そのヘンリー・フォードは、以前数学と歴史の教師をしていた35歳のヘンリー・フォード3世だ。彼は、フォードの伝説的な創始者の玄孫(孫の孫)にあたる。創始者のヘンリー・フォードの写真を見たことがある人ならば、3世の顔には創始者ヘンリーのおもかげが残っているのがわかるだろう。ヘンリー・フォード3世は10年前からフォード社に加わっており、現在はフォード・パフォーマンスのグローバルマーケティング・マネジャーを務めている。すでに娘が一人おり、クララという名前だ(創始者ヘンリーの愛妻にちなんで、この名がつけられた)。3世は、「もし息子が生まれれば、エドセルという名をつけますよ」ときっぱりと言った。フォード家では代々男の子の名前は順番につけられているのだ。ヘンリー、エドセル、ヘンリー、エドセル……の順番で。

ヘンリー・フォード3世はとても控えめな人のようだ。彼は自分が地球上でもっとも有名で聞き覚えのある名前だということをあまり考えないらしい。その一方で、仕事に大きな夢を持っていることも認めた。だからきっと、私たちは再びヘンリー・フォード3世の名前を耳にするだろう。

妙な気分だ。このコラムを私はとんでもない日に書いている。ご存じのように、国民投票の結果、イギリスはEUから離脱することになったのだ。この結果が判明する前まで、今日のこのコラムにはアストンのことを書こうと思っていた。要約すると、“このところアストンの新型車が次々と話題にのぼっているが(DB11、バルカン、ニューウェイが手がけるAM-RB 001、それに目下話題のヴァンテージGT12ロードスター)、これはこれまで報道されてきたようにこの会社の新株公開発行が近いことを暗に意味しているだろう。CEOのアンディ・パーマーは、アストンを年間12,000台生産できる会社にしようと計画しているが、そのためにはもっと資金が必要になるのは確かだ……”という内容だった。

だが、イギリスがEU離脱を選択した今、ここから先は話題を変えてイギリス自動車業界全体に目を向けてみよう。国民投票の結果が判明した数時間後には、あるリサーチ会社がイギリスの自動車市場は来年4.5%下落すると予測した(国民投票前には3%上昇すると予測されていた)。また、韓国は、イギリスにクルマを輸出する際、以前のように10%の関税が復活する可能性がある(EUとの過去数年間の貿易がもたらした成長率に影響をおよぼすと思われる)と懸念を表した。そしてPSAグループも値上げの可能性、および貴重なクラシックカーがイギリスから流出する恐れがあると表明した。その理由は、ポンドが急落すればイギリス国内のクラシックカーの価値も下がるからだ。自動車業界からは、現在イギリスとEUの間で行われている自由貿易が今後も継続できるように政府に交渉することを強く要望する声明が多数聞かれた。

イギリスの自動車業界全体が不安定になっているが、英国フランチャイズ加盟販売店協会(The National Franchised Dealers’ Association)のコメントから、この騒ぎの収拾につながると思われる重大な事実を知った。イギリスは年に価格£353億(4兆8686億円)に相当するクルマを輸入しているが、そのうち82万台はドイツから輸入している。これは、なんとドイツの自動車生産台数の20%にあたる。売り手側も買い手側も、この良好なビジネス関係を壊したくないはずだ。

グッドウッドでレースカーのデザイナーの第一人者、エイドリアン・ニューウェイに会った。アストンのデザイン部門トップのマレク・ライヒマンも加わって、三人でアストンとレッドブルのハイパーカーについて話し、素晴らしい時間を過ごした。ニューウェイが有名になったのは30年以上前のことだが、これまでずっとヒーローとして活躍を続けている。それは彼がコーリン・チャプマン以来の偉大なカーデザイナーだからというだけではなく、自ら業績をアピールしない代わりに、第三者に自分の仕事について語ってもらって満足するという、控えめかつ独特な方法で仕事に取り組んできたからだ。

この日、ニューウェイから最高に素晴らしい話を聞いたのは、彼がAM-RB 001をどんな時にも使えるクルマにしたいと語った時だった。ニューウェイにこの発想を与えたのは、獣医だった彼の父だ。ニューウェイの子供時代に父親はプライベートでも仕事でも、いつもロータス・エランを走らせていた。獣医という仕事柄、動物の健康状態が悪化して緊急に呼び出されたり、農場を巡回訪問に出かけたりすることがよくあったが、そういう時はいつもロータスだったのだ。またこのロータスはファミリーカーとしても使われ、子供だったニューウェイは両親の間にあるトランスミッション・トンネルの上に座っていたという。そしてニューウェイが結婚した時、父親はこのロータスを結婚祝いとして息子に贈った。「父と私で、このクルマを170,000mile(273,700km)走らせました。“今のところ”、ですけれど……」

グッドウッドでのディナーパーティで、ブガッティとベントレーのトップ、ヴォルフガング・デュルハイマーと話す機会があった。会話のなかで、アストンとレッドブルのハイパーカーの話題が持ち上がったので、私は何気なくこう言った。「ル・マンLPM1クラスで優勝できるようなパフォーマンスのハイパーカーになれば、素晴らしいでしょうね」

するとデュルハイマーは瞬時に反応した。「6月にル・マンに行ったのですけれど、ブガッティ・シロンはレース前にサーキットでデモ走行しましてね。いろいろ事情がありまして、じつはそのデモ走行をしたのは私なのです。ストレートでは時速380kmで走りました。証人として、フランスのジャーナリストに同乗してもらったのですけれどね。本番のレースで、LMP1マシーンの速さは時速340kmほどでした。シロンは、アストンのハイパーカーよりさらに速いと思いますよ」

今日は大変な日だ。早起きして、コベントリーの郊外(イングランド中部)へ向かった。午前の取材先は、ジャガー・ランドローバーのスペシャル・ビークル・オペレーションズ部門(SVO)のお洒落な本拠地だった(18,000㎡、昨年は3,500台製造、ペイントショップは、“カーデザイナーにとってディズニーランドのようなところ” らしい)。

次に、少々ハイスピードで他のジャーナリストとのカーチェイスを楽しみながらA46を走り、ゲイドンにあるアストン・マーティンの本社へ向かった。これからここで、アストンの新型のハイパーカーが公開される。元レーサーのマーティン・ブランドルが司会を務め、このプロジェクトの主要なメンバー(ニューウェイ、ライヒマン、パーマー、ホーナー、それにこのクルマの製造を担当するアストンのデイビッド・キング)も会場で出番を待っていた。しばらくの間、会は滞りなく進行していた。だが、アストンの職員たちが大勢会場にやってきたので、プロジェクト関係者のスピーチが終わった頃には、取材陣と社員が入り混じって会場は混乱状態になった。アストンの人たちはいったい何が行われているのかをどうしても知りたかったのだ。

次はQ&Aセッションだった。ここでは、AUTOCAR(英国版)ですでにお伝えした内容がたくさん取り上げられた。私にとっていちばん嬉しかったのは、この新型のスタイリングだった。本格的な空力が採用されていると聞いていたので、エアロダイナミクスが最優先され、スタイリングはほとんど無視されたクルマが登場するのではないかと予想していたからだ。だが、AM-RB 001(正式なモデル名はまだ明らかにできないとのこと)は極めて端正で、何というかクルマらしく見えた。それに、驚くほど小型だった。2名乗車とV12エンジン(およそ900bhp)のパワートレーンのスペースをどのように確保したのかはわからない。

この日の締めくくりは、ジーリーのカール・ピーター・フォースターとのロンドンでのディナーだった。フォースターは2000年代後半にオペルの身売りが大きな話題になっていた時代に、オペルで要職を務めていた。現在フォースターの仕事のひとつは、コベントリーに本拠地を置く会社、ロンドン・タクシー・カンパニー(LTC)の経営である。LTCはレンジ・エクステンダー付きEVのブラック・キャブの生産を開始し、グローバルで年間1万台の販売を目指している。フォースターはいつもヨーロッパの自動車業界の重鎮であり続けてきただけに、彼との再会は喜ばしい出来事だった。