フェラーリのカリスマ、ルカ・ディ・モンテゼーモロが成し遂げたこと 【第3回】マラネッロの改革

公開 : 2024.04.27 08:05

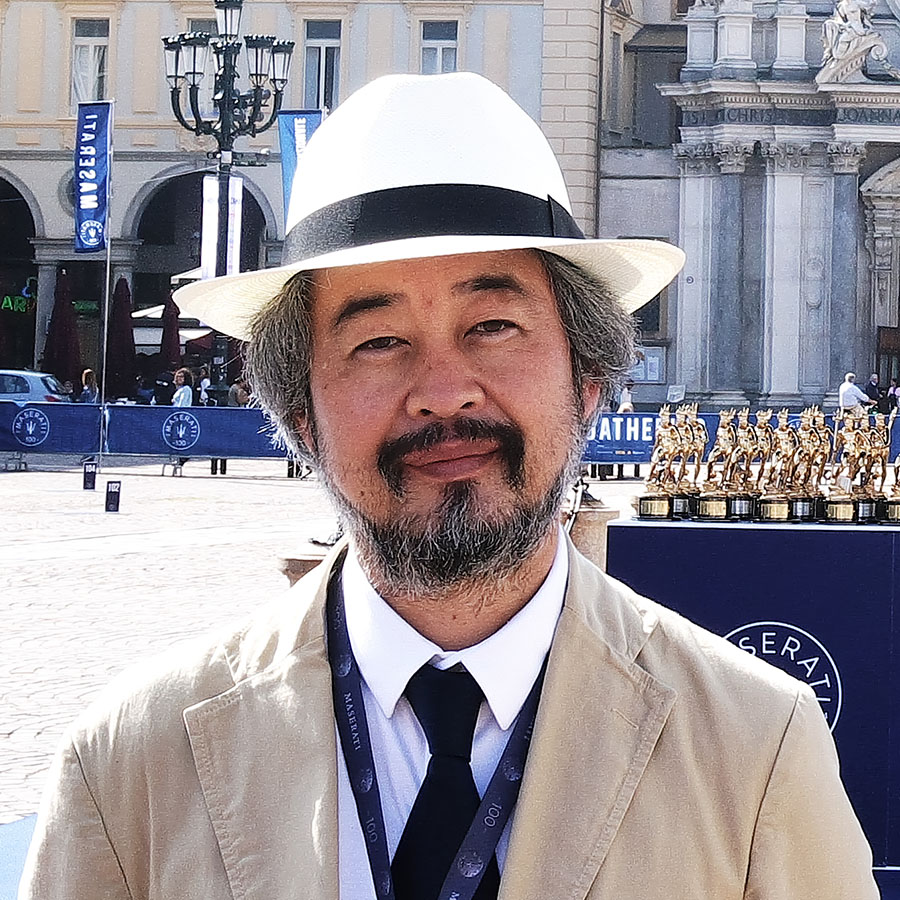

エンツォ・フェラーリの哲学を直接受け継ぎ、フェラーリを世界最高の企業に復興させた男がルカ・ディ・モンテゼーモロだ。まさにカリスマといえるその足跡を、イタリアに精通するカー・ヒストリアンの越湖信一が辿る。

立ちはだかる難問

エンツォ亡きあとCEOに任命されたフザーロの懸命な努力も、残念なことにカタチにならなかった。F1においてはプロストをめぐる内紛や、マシン開発の遅れなどから混乱が続いていた。ロードカー部門においても、利益確立体質への回帰を遂げることができていなかった。とてつもない難問が彼の目の前に立ちふさがっていた。

フェラーリにおいて重要な課題とは、複雑な組織と人間関係が入り乱れる巨大組織であるフィアットといかに折り合いをつけるかということだ。アニエッリ家の庇護の元に送り込まれたモンテゼーモロに対する期待は大きかった。

しかし、モンテゼーモロにとってフィアット内部に敵が多かったのも事実。フィアットのトップであった「策士」チェーザレ・ロミティとの軋轢に、彼はその後も悩まされることになる。

ロードカー部門の改革において何より重要なのは、魅力的なモデルの開発と製品クオリティの向上であった。場当たり的な商品企画の弊害で、V12搭載のフラッグシップであるテスタロッサ、12気筒2+2の412、そしてモンディアル、どれもが旧態依然としたモデルとなっていた。そして量販モデルであるV8ミッドシップの348系も新たに採用したモノコックモディの導入が吉と出ず、マーケットにおける評価は微妙なところであった。

エンツォ・フェラーリの密約

モンテゼーモロがまず取り組んだのが、ピニンファリーナとの関係性の整理だ。少し長くなるが、フェラーリのスタイリング開発や、ボディ製造に関するそれまでの状況を説明しておこう。

当時のフェラーリは自前のデザインスタジオを持たず、トリノにあるピニンファリーナのデザインセンターがその役割を果たしていた。エンツォ・フェラーリとピニンファリーナのトップであったセルジオ・ピニンファリーナの「密約」によって、フェラーリのスタイリング開発はピニンファリーナが独占した。一方、ピニンファリーナもフェラーリの競合メーカーとはビジネスを行わないという協定であった。

このコラボレーションは当初より、よい結果を生み出すことができた。ピニンファリーナのエレガントなスタイリングは「Made in Italy」の象徴として主力マーケットである北米で大いにウケたし、フェラーリの重要なスタイリングDNAとなった。もちろん、デザインスタジオを持たずに済ますことができるということは、少量生産メーカーとして効率的であったことはいうまでもない。

一方、ピニンファリーナにとっても営業することなしに、自動的にフェラーリの開発案件が全て流れてくるというのは魅力だ。さらに大きいのはフェラーリをデザインすることのできる唯一のデザインスタジオという優位性を獲得したということだ。ピニンファリーナはこの素晴らしい宣伝ツールのおかげで、世界中の自動車メーカーからスタイリング開発の仕事を多数受注することができたのだ。

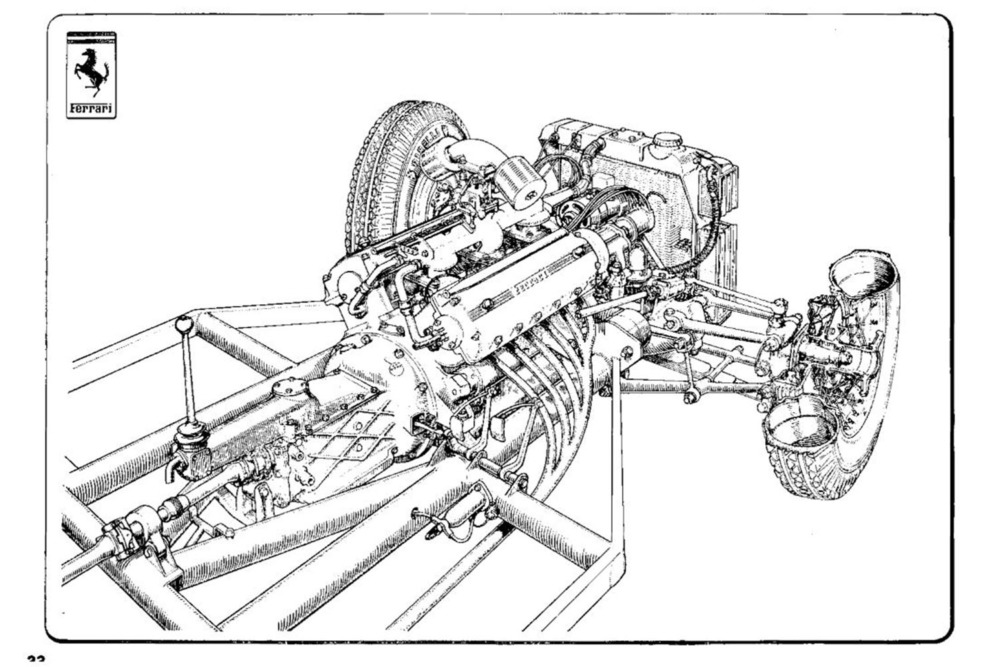

1950年代半ばまで、フェラーリはエンジンや主要パーツを組みつけたランニングシャシーを製作するだけだった。そのシャシーをトリノのピニンファリーナへ送り、ボディやインテリアなどを組付け1台のクルマとして完成させた。しかし次第にシャシーとボディは一体として開発を進めなければならなくなり、製造工程もより複雑なものに変化していった。

コメント