フェラーリに8年先行したロードカー ドライエ・タイプ145 シャプロン・ボディのスーパークーペ(1)

公開 : 2024.04.27 17:45

グランプリマシンからの生まれ変わり

ステアリングの感触は軽くダイレクトで、キックバックはほぼない。ドラムブレーキはしっかり効くが、シフトレバーのストロークは長く、少し時代遅れに思える。

クラッチペダルは重いが、速度が増すほど統一感が出てくる。旋回時のロールは最小限。引き締まったシャシーなことが見えてくる。重量配分は前寄りで、勢いよくコーナーへ突っ込むと、アンダーステアが僅かに表れる。

出口が見えたところで右足へ力を込めると、滑らかにパワーが路面へ伝わる。ツイン・エグゾーストからドライな咆哮が奏でられ、前方からの熱が車内へ届く。フランス人ドライバー、ルネ・ドレフュス氏も、こんな体験をしたのだろうか。

木陰で小休憩。麗しいグランドツアラーが、当時最も醜いと揶揄されたグランプリマシンの生まれ変わりだとは信じがたい。メッシュの張られたサイドグリルから、その証拠がチラ見えする。

タイプ145の心臓が、技術者のジャン・フランソワ氏がフランスのレストラン、デュプランタンでの昼食中にナプキンへ描いたV12エンジンだ。ドライエを率いていた、チャールズ・ヴァイフェンバック氏へ提案したという。

ヴァイフェンバックは1936年の新レギュレーションを受け、ドイツ勢が開発へ力を入れていたスーパーチャージド3.0Lエンジンより、自然吸気の4.5Lにアドバンテージがあると考えた。グランプリでは、燃費や信頼性で勝るはずだと。

穏やかな出力特性によって、タイヤの寿命も伸びる可能性があった。ピット時間の短縮が狙えた。

プッシュロッド式の4.5L V12

ドライエで参戦していた、レーシングドライバーのルーシー・シェル氏は、V12エンジンの計画へ賛同。継続的な支援を約束したそうだ。

とはいえ資金繰りは厳しく、フランソワはオーバーヘッドカム構造を諦めるしかなかった。それまでの直列6気筒と同じく、プッシュロッド構造が採用された。

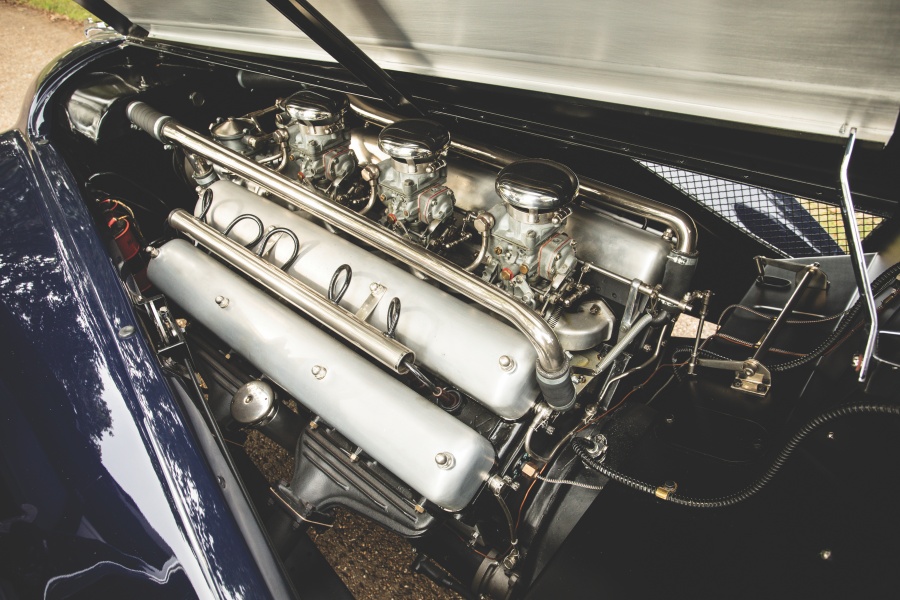

クランクシャフトは、7枚のローラーベアリングで支持。カムシャフトは、3枚のギアで駆動された。ギアの1枚はヘッドの間に置かれ、12枚の吸気バルブを開閉。2枚はブロックの両サイドに配置され、プッシュロッドを介して排気バルブを6枚づつ開閉した。

半球形の燃焼室には、2本のプラグ。バンク角は60度で、ゼニス・ストロンバーグ社製ダウンドラフト・キャブレターが3基並んだ。

軽量化を念頭に、フランソワはアルミニウムをヘッドに採用。ブロックやクランクケース、バルブカバーにはマグネシウムを用いた。熱膨張や製造品質の課題がつきまとったが、テストでは228ps/5500rpmの最高出力を達成している。

タイプ145のシャシー設計では、ル・マンやミッレ・ミリアなど、2シーター・スポーツカーとしての利用も想定。シングルシーターのグランプリマシンでは、ドライバーズシートがオフセットした。

サスペンションは、横置きのリーフスプリングに、コントロールアームとレバーアーム・ダンパーをフロントに採用。リアはリジットアクスルにリーフスプリングという、従来的な仕様が選ばれた。トランスミッションは、堅牢な4速マニュアルだ。

この続きは、ドライエ・タイプ145 シャプロン・ボディのスーパークーペ(2)にて。