意外な素材 変わり種のボディ&シャシー、ベスト10(第10位〜第5位)

公開 : 2017.05.27 00:10 更新 : 2017.06.01 00:19

スチールやアルミニウムだけがクルマの構造体の材料ではありません。最新のカーボンファイバーはもちろんのこと、かつては様々な素材がクルマのボディに使われていました。えっ、と思うような材質もあったのです。

1930年代半ば頃までに、クルマの構造体の基本形は出来上がっていた。つまり、シャシーの上に、木製あるいはスチール製のフレームを乗せ、そこにボディ・パネルを貼るという方式だ。また、新しいものとしては、シャシーと区別された一体成型のボディを持つものもあった。

現在でスチール、あるいはアルミニウムを使ったモノコック・ボディが多くのモデルに使われているが、それが常識となる前は、ある意味革新的なボディ素材が使われた。ユリノキ材を利用したイスパノスイザなどはその代表例だが、コルク、アスベストといったものまでが試されたのだ。これらの素材が将来再び使われることはないだろうが、面白い試みであった。これら「新素材」への取り組みは、1930年代になると緩慢になったが、それでも留まるわけではなかった。

第2次世界対戦の前後には、最初のスペースフレームが誕生し、プラスティック、合成素材、皮膜加工された合板なども使われた。戦後、間もなくすると、ボディとシャシーを一体化したスチール・モノコックが標準となっていく。

そして、今、アルミニウムやカーボンファイバーなどをモノコックに使う「新」技術もメインストリームになろうとしている。これらエキサイティングな新しい素材の使用は喜ばしいことであり、自動車の進歩を更にすすめるものであろうが、衝撃吸収やエミッションを気にしなければならない現代のボディ・ストラクチャーよりも、創世記の頃のアイデアのほうが創造性に満ち、可能性が溢れていたのかもしれない。

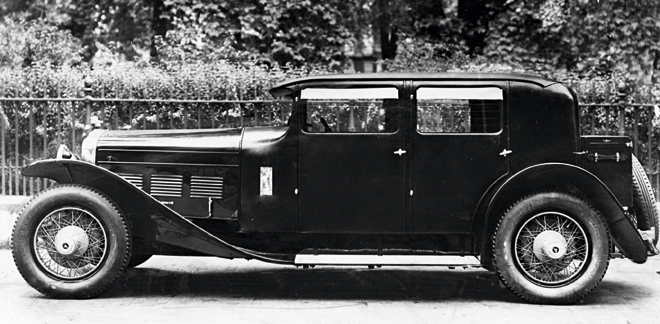

第10位 木製キャンバス

フランスのウェイマン社は1923年に創業し、独創的な軽量で布地のボディ・シェルを持つクルマを作った。それが、1927年製の華麗な直列8気筒、シュツット・ブラック・ホークだ。静粛性と耐久性を確保するために、二つの試みがなされた。

ひとつ目は、乗員はボディではなく、シャシー上に乗るというもの。そのため、シートはボディから独立して組み立てられた。ようするにシートがシャシーに直接打ち付けられたという。

ふたつ目は、木材は木材と直接接しないこと。そのため木製のフレーム・メンバーは角度のある鉄製ブラケットに1/4インチの空隙を残して繋げられた。ドアとボディとの隙間も広く確保され、その間はラバーと革で繋げられた。

革で覆われたボディは、ダブルスキンと綿と羊毛で部分的にカバーされたのだった。

コメント