R35GT−R再発見 15年を生き続けるゴジラ 高まり続けた性能と価格 まだまだ現役を張れる実力

公開 : 2022.03.05 20:25

走るほどに上がる好感度

もう一度、GT−R初体験の記憶をたどると、あの騒ぎはいったい何だったのかと不思議に思う。1700kgというウェイトはかなりの重量級で、そのパワーもかつては誰もが息を呑むほどだったが、いまやSUVやワゴン、はたまたEVでも達成できるものとなった。筆者はともかく、世の中的にそれは大事件ともいうべきクルマだったわけだが、それは今も通用する話なのだろうか。

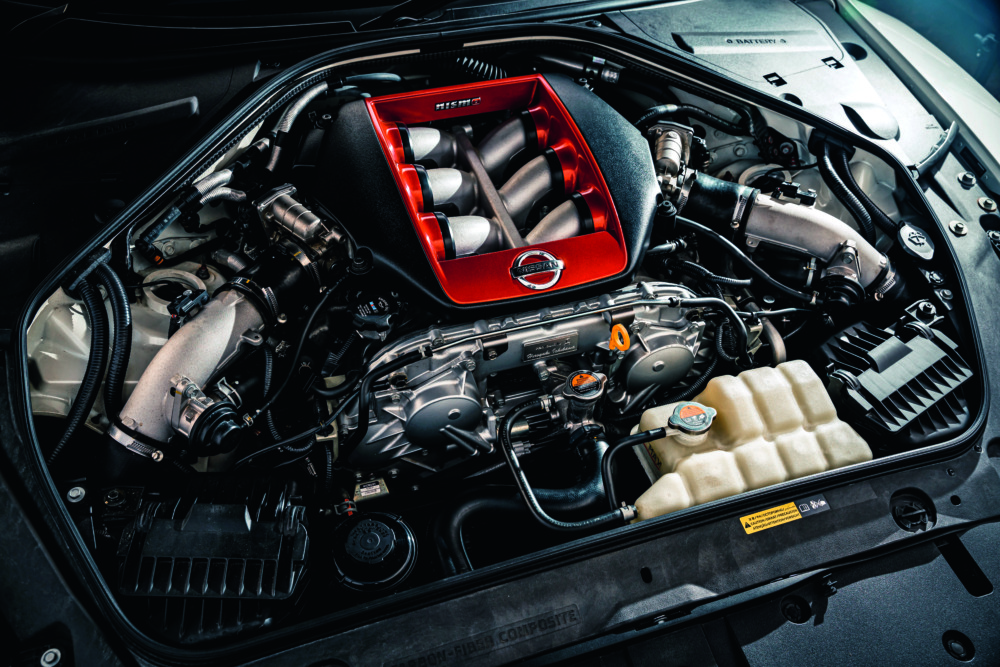

しかし、のんびりと山道を走るうちに、以前よりは少しこのクルマが好きになっていた。3.8LツインターボV6が発するサウンドは、みごとなまでに偽りのないものだ。ときおりわずかにかかるブーストは、全開にすればまだまだ侮れない実力の持ち主だということをそれとなく示す。

ステアリングのよさは、想像をはるかに超えていた。きわめてダイレクトで、手応えは完璧。いまどきめったにないくらい、一体感が味わえる。

それゆえ、目的地に着く頃には、このクルマをすっかり把握できたように感じるまでになっていた。そこで、Rモードを選んで、全開で飛ばすことにした。

すべては一瞬の出来事だった。エンジンは雄叫びをあげ、ステアリングは右へ左へクルマを進ませる。指は必死にシフトチェンジを繰り返し、息遣いは荒く、早くなっていく。グリップはとてつもなく強力だ。最新のパフォーマンスカーの基準に照らしても、とくにフロントエンジン車としてはかなりのものだと言える。トラクションも信じ難いほどあり、いったんクルマと格闘するようなドライバー側の混乱ぶりが収まれば、じつに繊細な挙動でスライドさせることもできるようになる。

万人受けはしないが夢中になれるクルマ

頭はいっぱいになり、耳はノイズで聾され、手は車体を正しい方向へ向け続けることに終始する。最初のうちは、すべての感覚がバラバラに襲ってくるように思える。しかし、軽量鍛造ホイールの転がる距離が伸びるにつれ、自分がこのクルマのやり方になじんでくるのを感じる。噛み合ってくる、という感じだ。繊細ではないが、忙しいことには変わりない。常につま先を動かし続け、頭も身体もフルに使ったワークアウトを求めてくるクルマだ。そして、過去の記憶の中にあるGT−Rよりずっと楽しい。

なぜかと考えたが、その答えを導き出すのにそう時間はかからなかった。GT−Rニスモがデビューした当時でさえ、このクルマには先祖返りのようなところがあったのだ。じつのところ、この手のクルマが新たに造られることはもはやない。最新のパフォーマンスカーはこれよりずっと洗練され、クレバーで巧妙だが、ここまで夢中になれるかは疑問だ。個人的な意見をいえば、クルマがもたらす楽しみの大きさとは、どれくらい夢中にさせてくれるかということがダイレクトに表れたものだ。それはヴィンテージのベントレーでも、最新ハイパーカーでも変わらない。いわんやGT−Rをや、である。

正直、これが万人受けするクルマだとは思えなかった。それは自分も含めての感想であり、GT−Rニスモが新型車だったときもそうだった。それからますます時を重ねて、いかなるライバルたちよりも長寿となり、価格も上がった。もはや終わったクルマであってもおかしくない。

ところが、実際には生き残っていてくれてうれしいと思えるクルマだった。観光地に残された古い大きなガレオン船のように、乗ってみるとすばらしく、見渡せばそれがどう扱われていたものだったかを思い起こさせる。そして気づくのだ、進歩は必ずしも正しい方向に進むものではないのだということに。

コメント